생활 | [책 속으로] 조선인 6000명은 왜 죽어갔을까

페이지 정보

작성자 온라인중앙일보 쪽지보내기 메일보내기 홈페이지 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일15-08-28 17:46 조회1,271회 댓글0건관련링크

본문

1923년 간토대지진 조선인 학살

지금의 혐한 시위와 다르지 않아

증인·사료 발굴 나선 일본작가

"힘없는 노동자들 주로 희생돼"

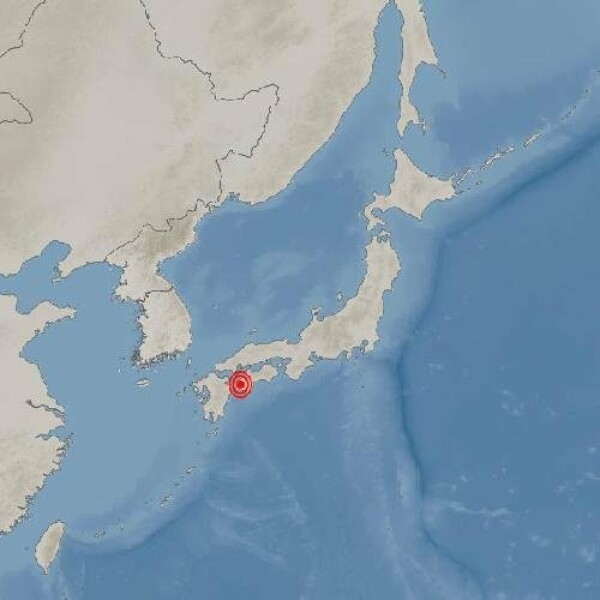

간토대지진 당시에는 조선인은 물론 중국인 300여 명도 학살을 당했다. 중국인 학살이 벌어진 도쿄 에도가와구 히가시오지마 문화센터 부근. [사진 갈무리]

간토대지진 당시에는 조선인은 물론 중국인 300여 명도 학살을 당했다. 중국인 학살이 벌어진 도쿄 에도가와구 히가시오지마 문화센터 부근. [사진 갈무리]

구월, 도쿄의 거리에서

가토 나오키 지음

번역모임 서울리타리티 옮김

갈무리, 292쪽, 1만9000원

평범한 얼굴의 일본인이 아무렇지 않게 조선인 수천 명(6000명 이상으로 추정)을 집단 학살했다. 단지 조선인이라는 이유에서였다. 1923년 9월1일 발생한 도쿄와 인근 지역을 덮친 간토대지진 직후 벌어졌던 광란의 ‘간토대학살’ 이야기다. 일본 프리랜서 작가로 근대사에 관심이 많은 지은이는 수많은 직·간접 증인과 발굴문서를 들이대면서 사건의 비인간성을 고발한다.

책을 이해하기 위해 역사를 간략히 알아보자. 10만 명 이상의 사상자를 낸 대지진이 발생해 민심이 흉흉한 가운데 ‘조선인이 방화를 하고 있다’ ‘조선인이 우물에 독을 탔다’는 헛소문이 돌았다. 일본 내무성이 경찰에 내려 보낸 문서에 ‘조선인이 방화와 폭탄에 의한 테러, 강도 등을 획책하고 있으니 주의하라’는 내용이 포함된 게 발단이었다. 일본인은 죽창과 칼, 몽둥이를 들고 조선인을 보는 족족 무차별 학살했다. 행정당국과 군대까지 가담했다. 고관자제가 포함됐을 가능성이 있는 유학생보다 힘없는 노동자들이 주로 당했다.

학살은 우에노 공원이나 이케부쿠로 등 도쿄 중심부에서 주변 지역까지 광범위하게 발생했다. 인구 1300만 명의 초현대도시가 90여 년 전에는 90년대 르완다나 유고슬라비아처럼 ‘인종 청소’의 잔혹한 살육극의 현장이었던 셈이다. 문제는 지금도 이 도시에선 백주대낮에 ‘조선인을 몰살하라’고 외치는 혐한(嫌韓) 시위가 벌어진다는 사실이다. 지은이는 도쿄를 “민족차별 또는 인종주의에서 비롯한 유언비어에 선동돼 평범한 사람이 학살에 손을 담근 과거를 갖고 있는 도시”라고 지적한다.

이를 위해 사이타마현 요리이미치에서 엿을 팔다 그 해 9월 6일 심야에 자경단에 살해된 구학영이라는 젊은이에 주목한다. 미야자와 기쿠지로라는 사람이 구학영의 시신을 수습해 묘를 썼고 비에는 ‘미야자와 기쿠지로와 뜻있는 사람들’이라고 적혀 있다. 지은이는 미야자와의 신원을 추적해 그가 동네 안마사였다는 사실을 알아냈다. 그는 가난했을 두 사람이 생전에 인간적으로 이해하고 교류하는 관계였기에 묘라도 쓸 수 있었다고 지적한다. 교류와 소통의 중요성을 알려주는 대목이다.

그러면서 이런 인간적인 관계의 반대편에 있는 ‘비인간화’가 민족차별 증오범죄의 수단이 된다고 강조한다. 지진 발생 4년 전에 벌어졌던 3·1운동을 ‘불령선인(不逞鮮人)’의 폭동으로 여기던 일제가 의도적으로 비인간화를 조장했다는 것이다. 지은이는 “외국의 강권 지배에 분노하는 것은 인간으로서 당연한 감정인데 이를 부정하기 위해선 그들을 호소에 귀 기울일 필요가 없는 비인간으로 그릴 필요가 있었다”고 파악한다.

지은이는 지금 일본의 주간지와 인터넷에서는 한국인·조선인을 다시 비인간화하는 거센 바람이 불고 있는 것도 같은 맥락이라고 지적한다. 난징대학살이나 일본군 위안부 문제 등 일본에 마이너스로 여겨지는 역사적 사실을 부정하기 위해 그 피해자나 피해국을 비인간화하고 있다는 설명이다. 날카로운 지적이다.

지진 후 조선인 학살사건이 널리 알려진 뒤에도 일본 정부나 지방자치단체는 책임을 인정하지 않았고 사죄도 없었던 것은 문제로 지적된다. 소수의 자경단원이 아주 가벼운 형량을 선고 받은 것으로 학살사건은 유야무야됐다. 일부에선 위령비 건립을 추진하기도 했다. 100여 명이 살해된 것으로 알려진 사이타마현 혼조시에서는 지진 다음해에 위령비를 세웠다. 하지만 지은이는 ‘선인의 비(鮮人之碑)’라고만 적었을 뿐 자신들이 죽인 당사자라는 무거운 현실을 직시하지 못했다고 지적한다.

진실을 알고 행동에 나선 일본인도 적지 않다. 도쿄 아다치구의 소학교 교사였던 기누타 유키에(1930~2008)가 그 중 한 명이다. 77년 마을역사를 취재하던 중 동네 노인으로부터 당시의 학살극을 전해 듣고 충격에 빠졌다. 그래서 82년 ‘간토대지진 때 학살당한 조선인 유골을 발굴하고 위령(나중에 추도로 바뀜)하는 모임’을 발족해 활동한다. 이 단체는 기누타가 세상을 떠난 뒤인 2009년 8월 누가 살해했는가를 분명히 명시한 추도비를 학살 현장인 요쓰키바시 다리 앞에 세웠다.

지은이는 당시 어린이들이 쓴 글을 통해 아이들이 학살을 목격한 것은 물론 직접 참가하기도 했다는 사실도 밝혀낸다. 학살을 목격하고 평생 트라우마를 안은 채 살아간 경우도 소개한다. 증오범죄는 산 사람의 영혼도 파괴한 것이다. 이 책의 서문에는 의미심장한 말이 인용된다. 재일 한국인 여성이 했다는 “우리 할머니는 말씀하셨죠. ‘일본인은 돌변한단다. 그래서 무섭다’라고”라는 말이다. 이 말은 아직도 현재진행형이다.

채인택 기자 ciimccp@joongang.co.kr

[S BOX] 목숨 걸고 조선인 지켜준 주민도 있었다

학살에 맞서 조선인을 지킨 일본인도 있었다는 사실을 잊어서는 곤란하다. 당시 치바현 후나바시시의 마루야마라는 농촌마을은 이웃마을 자경단에 맞섰다. 대부분 소작농인 20가구가 살던 이 작고 가난한 마을에는 1921년부터 조선인 남자 두 명이 살고 있었다. 후쿠다와 기노시타라는 일본 이름으로 알려진 이 청년들은 철도노동자로 건너왔다가 눌러앉았는데 자경단은 이들을 넘길 것을 요구했다.

하지만 마을 주민들은 도쿠다 야스조라는 40대 남자의 주장에 공감해 이들을 지켰다. 그는 지진 직후 후나바시역 북쪽 출구 주변에서 조선인 38명이 학살당하는 현장을 목격했다. 어린 아이가 “아이고”라고 외치며 울부짖는 모습이 뇌리에 박혔다고 했다. 그런 도쿠다는 자경단이 몰려오자 “너희가 아무리 해봤자 우리는 목숨을 걸고 안 넘겨 줄 테다”라며 “죽일 테면 나부터 죽여라. 저 조선인들한테는 손가락 하나 못 댄다”며 버텼다. 마을 사람들은 손에 낫이나 괭이, 심지어 거름을 긁는 막대기까지 쥐고 자경단을 막았다.

하루는 넘겼지만 도저히 더 이상 버틸 수 없다고 생각한 주민들은 청년들을 경찰서에 데려가 보호를 요청했다. 이들은 헌병들이 지키는 조선인 수용소에 이송됐다. 학살을 피한 이들은 1년 뒤 마을에 인사를 왔다. 한 동네 주민이 조선 춤을 본 적이 없다며 춤을 청했다. 그러자 두 조선인은 “아리랑 아리랑”하며 춤을 춰 보였다. 눈에서는 눈물이 뚝뚝 떨어졌다. 당시를 목격한 도쿠다 게이조라는 주민의 증언이다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.