문학 | [책 속으로] 지식에도 유통기한이 있다

페이지 정보

작성자 anonymous 쪽지보내기 메일보내기 홈페이지 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일14-09-26 15:57 조회417회 댓글0건관련링크

본문

지식의 반감기

새뮤얼 아브스만 지음

이창희 옮김, 책읽는수요일

340쪽, 1만6000원

1950년대 이전까지만 해도 담배가 몸에 이롭다는 게 상식이었다. 의사를 모델로 섭외해 “의사들은 우리 담배만 피웁니다”라는 카피를 달거나, 웨딩드레스 차림의 신부가 등장해 “신혼여행에는 반드시 담배를 챙겨가세요”라고 말하는 광고가 버젓이 잡지에 실리곤 했다. 60여 년 후 담배는 ‘건강의 적’으로 바뀌었고, 흡연자는 죄인 취급을 받는 세상이 됐다.

이건 어떤가. 태양을 도는 행성의 수는 몇 개일까. 학창시절 배웠던 ‘수금지화목토천해명’을 떠올렸다면 당신은 낡은 지식의 소유자다. 2006년 국제천문연맹(IAU)의 행성분류법이 바뀌면서 명왕성은 태양계 9번째 행성의 지위를 잃고 왜소행성(dwarf planet)으로 분류됐다. 현재 태양계 행성의 수는 8개, 혹은 왜소행성을 포함해 20여 개다.

지식은 고정불변의 것이 아니다. 우리가 학교에서 배운 지식은 이미 폐기됐을 가능성이 있고, 지금 흡수하고 있는 지식도 언제 잘못된 것으로 밝혀질지 모른다. 저자는 이처럼 지식의 성장과 붕괴에 대한 다양한 예시로 이야기를 시작한다. 인터넷 접속 속도는 10년 전과 비교할 수 없을 만큼 빨라졌고 세계 총인구는 불과 100년 사이에 20억 미만에서 70억으로 늘었다. 지식은 예측 불가능한 속도로 변화하고 있으며 박식하다 자신하는 사람들도 이를 도저히 따라잡기 힘들다.

하지만 정말 그럴까. 지식의 변화엔 어떤 법칙도 없을까. ‘그렇지 않다’는 것이 이 책의 핵심 주장이다. 지식의 탄생과 소멸을 들여다보면 일정한 질서가 존재하며 이 질서는 규칙적이고 체계적이어서 과학과 수학을 이용해 설명할 수 있다는 것이다. 제목 ‘지식의 반감기(The Half-life of Facts)’라는 개념이 여기서 나온다. 반감기란 특정 방사성 핵종(核種)의 원자수가 원래 수의 반으로 줄어드는 데 걸리는 시간을 뜻한다. 알려진 대로 우라늄의 반감기는 44억7000만 년이다. 지식에도 이런 반감기, 즉 유효기간이 존재한다. 지식 변화의 배후에 있는 이런 패턴을 알게 되면, 사람들은 자신을 둘러싼 불확실성에 당황하지 않고 조금 더 능숙하게 대처할 수 있을 지 모른다.

실제 학문의 반감기를 측정한 연구결과들이 있다. 파리의 한 연구팀이 50여 년 동안 간 질환 관련 분야에서 발표된 500여 건의 논문을 수집해 이들 논문이 사실을 담고 있는지, 낡은 내용을 주장하는지, 틀렸음이 증명됐는지를 확인했다. 그 결과, 간 질환 관련 지식은 45년이 지나면 절반이 오류로 판명되거나 낡은 지식으로 변한다는 사실이 밝혀졌다. 디지털 기술이 지금처럼 발달하지 않았던 시대 도서관 사서들은 나날이 증가하는 자료들 중 무엇을 버려야 할지 결정해야 했다. 논문 인용 통계, 도서관 대출 통계 등을 살펴 각 분야 전문서적의 반감기를 측정해보니 물리학은 13.07년, 경제학은 9.38년, 수학은 9.17년, 심리학은 7.15년 등이었다. 경제학 책이 출간된 지 9년 반 정도 지나면, 절반은 쓸모없는 지식이 되어버린다는 의미다.

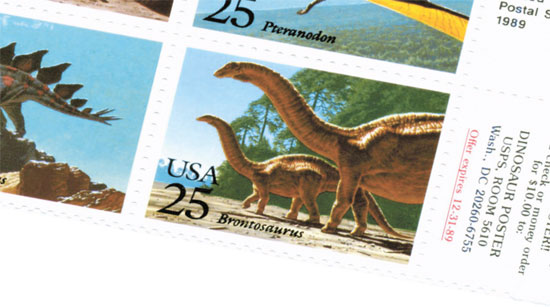

이쯤 되면 성미 급한 독자는 궁금해진다. 지식에 반감기가 있다는 사실은 알겠다. 그러면 어떻게 해야 하나. 미국 하버드대 정량사회과학연구소 연구원으로 과학적 발견에서 법칙을 찾아내는 ‘발견계량학(Eurekometrics)’의 젊은 권위자인 저자는 손쉽게 답을 말해주지 않는다. 대신 지식의 탄생과 전파, 확대와 소멸에 이르는 ‘오딧세이아’를 장대하게 펼쳐 놓는다. 오늘날 가장 빠르게 바뀌는 지식은 IT 관련 지식이며, 인터넷의 등장으로 퍼져나가는 속도 역시 상상을 초월한다. 하지만 새로운 지식이 나왔다고 해서 과거 지식이 즉각 소멸되는 것은 아니다. 지식에도 관성이 있어, 사람들은 어떤 지식이 사실이 아니라고 판명된 뒤에도 낡은 지식에 매달린다. 예를 들어 1879년 화석이 발견된 공룡 ‘브론토사우루스’는 1877년 발견된 아파토사우루스와 같은 공룡이라는 사실이 이후 밝혀졌다. 브론토사우루스는 폐기되야 할 이름이 되었지만, 이 그럴싸한 이름에 익숙해진 사람들은 오류를 바로잡으려 하지 않고 지금까지도 종종 이 이름을 사용한다. 낡거나 잘못된 지식 역시 특유의 생명력을 갖고 지식사회에 존재하는 것이다.

다시 결론으로 돌아오자. 우리는 이 급변하는 지식사회에 어떻게 대처할 것인가. “이미 알고 있다고 생각하는 세상을 새삼 탐색하려는 노력을 계속해야 한다”는 것이 저자의 말이다. 자신에게 꼭 필요한 지식은 정기 연수 등에 참여해 철저히 업데이트하고, 그렇지 않은 지식에도 관심을 열어두고 주기적으로 체크하라. 엄두가 나지 않는 이들을 위한 해법도 있다. “자꾸 암기하려 하지 않고 그냥 포기하라”다. 조금만 지나면 낡아버릴 지식을 외우는 데 의지하기보다 인터넷 클릭 몇 번으로 최신 지식을 언제나 검색할 수 있다는 사실을 받아들이는 편이 낫다. 너무 허무한 결론이라고? 그렇지만은 않다. 역설적으로 기억하는 데 집착하지 않음으로써, 조금 더 신선한 지식을 매번 새롭게 얻을 수 있으니 말이다.

이영희 기자

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.